Les débuts

Gabriel Viardot débute sa carrière dans l’atelier d’ébénisterie Jeanselme, fournisseur de la cour de Napoléon III, avant de se mettre à son compte en tant que sculpteur sur bois en 1849, date à laquelle il envoie quelques sculptures naturalistes et animalières à l’exposition d’horticulture. Il est alors déjà à la tête d’une petite équipe de sculpteurs bien qu’il n’ait seulement 19 ans.

Viardot Frères & Cie

Il ouvre en 1853, une fabrique et un magasin de meubles et de petits objets en bois situés aux 36 et 38 rue Rambuteau à Paris. À cette époque, Gabriel travaille avec son frère, Alexandre Laurent, sous le nom de « Viardot Frères et Cie ». Bien que leur collaboration soit couronnée de succès et notamment d’une médaille de bronze à l’Exposition Universelle de 1855, les deux frères se séparent en 1856. Alexandre-Laurent garde l’atelier et exerce dès lors sous la raison sociale « Viardot Ainé ». Quant à Gabriel Viardot, il créé alors son propre atelier, « G. Viardot », au 5 rue du Grand-Chantier, avant de déménager à nouveau à sa précédente adresse. Les deux frères ont alors une production très similaire que l’on qualifierait aujourd’hui de style « Forêt Noire ».

Signature « G.Viardot »

L'inspiration sino-japonisante

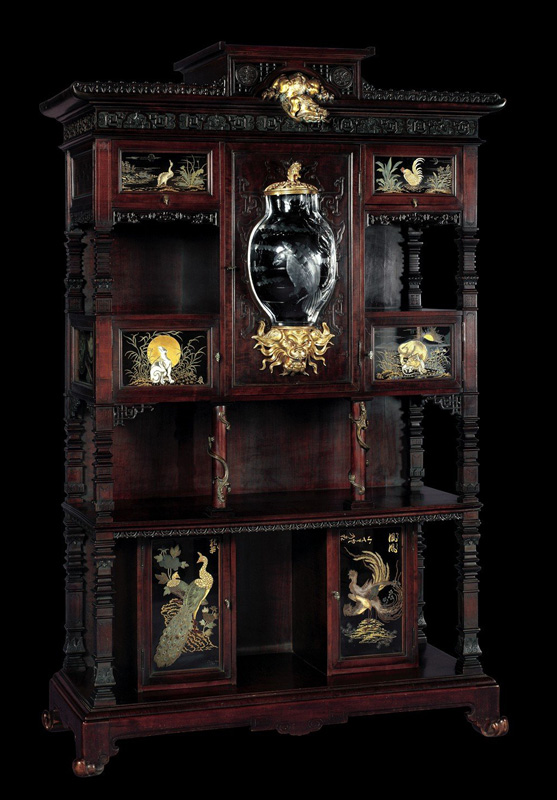

Les années 1870 sont charnières pour l’ébéniste, puisqu’il décide alors de se consacrer au « mobilier genre chinois-japonais », qu’il a pu observer notamment à l’Exposition Universelle de 1867 à laquelle il participe sans succès. Il déménage son atelier en 1874, au 15 rue de Chaume, puis il s’installe au 3 rue des Archives en 1875.

Sa production de meubles caractéristique était parfois réalisée à partir de panneaux laqués et en relief envoyés directement de Chine ou du Japon souvent ornés d’incrustations de nacre du Tonkin, mais toujours sur un bâti en sycomore parfois teinté. Ce bois exotique de couleur claire a souvent été confondu avec du hêtre. Les meubles étaient par la suite agrémentés par des bronzes d’ornement.

Les expositions et récompenses

Gabriel Viardot participe aux nombreuses expositions qui marquent la scène artistique de la seconde moitié du XIXe siècle. Chacune de ses participations est couronnée de succès, il remporte en effet à l’Exposition Universelle de 1878 – la première où il expose dans la section dédiée aux meubles de luxe – une médaille d’argent, puis à celles d’Anvers en 1885, de Paris en 1889 et 1900, une médaille d’or.

Il participe également entre temps aux expositions de l’Union Centrale des Arts Décoratifs où il est placé hors concours et membre du jury dès 1884.

On parle par ailleurs en ces mots de son travail dans La revue des Arts Décoratifs de 1887 : » Au premier rang des exposants de meubles sculptés, il convient de placer M. Viardot (Gabriel), hors concours comme membre du jury. M. G. Viardot, ayant épuisé toute la série des récompenses, n’a pas pour cela tari la source d’éloges. Les pièces qu’il expose sont d’un fini et d’une exécution qui expliquent facilement le succès général qu’elles rencontrent. Inspiré des arts chinois et japonais, ces meubles, adaptés aux usages européens, sont bien supérieurs, comme facture, aux meubles d’origine, qui n’ont le plus souvent qu’un intérêt décoratif, et dont les assemblages sont presque toujours défectueux ; cette adaptation est très intéressante, car M. Viardot sait donner à ses meubles un cachet spécial, tout en conservant le style asiatique. »

Médaille décernée à Viardot lors de l’Exposition de l’Union Centrale des Arts Décoratifs en 1884

Un atelier établi

Fort de son succès, l’entreprise Viardot employait au milieu des années 1880, entre 90 et 100 ébénistes et sculpteurs, formés par lui-même. Il employait également, une vingtaine de sous traitants. En 1885, suite à sa participation à l’Exposition d’Anvers, il est fait Chevalier de la Légion d’honneur.

Commandes importantes

Le client le plus illustre, mais aussi ami de Gabriel Viardot est Georges Clemenceau (1841-1929). Ce politicien, fervent admirateur de l’Asie, est aussi un grand collectionneur. Il commande ainsi à son ami du mobilier pour son appartement de la rue Franklin, devenu aujourd’hui musée, qu’il occupa entre 1895 et 1929. On peut ainsi y retrouver une boîte aux lettres, un lit, un meuble d’appui, un original bureau en forme de u, et une étagère à deux corps.

Clémence d’Ennery, passionée par les arts de la Chine et du Japon, réunit dans son hôtel particulier de l’ancienne avenue du Bois (aujourd’hui avenue Foch) une collection exceptionnelle d’œuvres asiatiques. Ce joyau est resté tel qu’il a été bâti en 1875, y compris les pièces où sont exposées les œuvres de la collection. Pour les exposer, Clémence d’Ennery avait fait commande à Viardot d’un nombre important de vitrines, aujourd’hui toujours visibles.

Collaboration avec l'Escalier de Cristal

Célèbre pour sa production d’objets d’art décoratifs et plus tard de mobilier, l’Escalier de Cristal a traversé le XIXe siècle en ne perdant rien de sa qualité ou de sa renommée grâce au savoir-faire et l’ingéniosité de ses différents propriétaires qui se sont succédé. Ce sont Henry et Georges Pannier, derniers propriétaires de la maison, qui ont eu l’idée à partir de 1890 d’étendre l’activité au commerce des meubles en fabricant de très bonnes reproductions du XVIIIe siècle ou des meubles d’inspiration de l’Extrême-Orient. Pour leur exécution, les frères Pannier collaboraient avec des artisans parisiens spécialisés dans un domaine technique précis et de grand luxe, à l’instar de Gabriel Viardot. En effet, on peut lire dans les carnets d’Henry Pannier où étaient répertoriée une partie de la production, le nom de Viardot associé à la désignation de cinq modèles de meubles.

Meuble vitrine réalisé en collaboration avec l’Escalier de Cristal, vers 1890

Corning Museum of glass

Fermeture de l'atelier

Viardot organise sa succession le 17 juin 1890 en créant « G. Viardot et Cie », société où il s’associe à son fils, Gabriel Léon Jules Viardot et son gendre et Georges Isidore Jean Dupont, tous deux déjà employés au sein de la maison. Lorsqu’il meurt en 1904, ces derniers prennent la direction des ateliers, alors dans une situation financière très précaire. La famille se résout à liquider la raison sociale et l’entreprise disparait. Ainsi, l’entreprise de Viardot connait des dernières années difficiles notamment en raison d’une rivalité importante avec d’autres ébénistes réalisant du mobilier aux caractéristiques proches de ceux de Viardot. Mais aussi à cause des tendances nouvelles dans le mobilier tel que l’Art Nouveau.